Il 30 agosto 2025 a Leopoli si è consumato un fatto di sangue che ha assunto immediatamente i contorni di un evento politico: l’uccisione di Andriy Parubiy, ex presidente della Verkhovna Rada e figura storica del nazionalismo radicale ucraino. Il modo in cui media e istituzioni europee hanno reagito a questa morte racconta molto più della vicenda in sé. Racconta, in particolare, di come la memoria del passato venga selettivamente rimossa quando figure compromesse con l’estrema destra tornano utili al discorso politico dominante.

L’assassinio è avvenuto intorno alle 10:35 del mattino nel quartiere Sykhiv di Leopoli. Il killer, travestito da corriere con casco e borsa Glovo, si è avvicinato e ha sparato alcuni colpi a distanza ravvicinata. Poi è fuggito su una bici elettrica. Un omicidio in perfetto stile regolamento di conti, pianificato nei dettagli. Le autorità ucraine hanno reagito lanciando l’operazione speciale chiamata “Siren”, con posti di blocco e controlli a tappeto. Entro il 1° settembre un sospetto di 52 anni è stato arrestato, accusato di omicidio premeditato. La polizia e l’SBU parlano di una possibile “traccia russa” e di un omicidio su commissione.

Zelensky ha definito l’omicidio un “orribile delitto” e ha promesso l’impiego di tutte le risorse disponibili per consegnare l’assassino alla giustizia. L’ex presidente Poroshenko lo ha chiamato “un colpo al cuore dell’Ucraina”. La premier Yulia Svyrydenko e il ministro degli Esteri Andrii Sybiha lo hanno ricordato come patriota e statista. Il partito European Solidarity ha chiesto che gli venga conferito il titolo di Eroe dell’Ucraina. La trasformazione in martire politico è stata rapida, quasi immediata.

Anche le reazioni internazionali non si sono fatte attendere. La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha espresso “profondo sconvolgimento”. La vicepresidente Pina Picierno lo ha definito una “ferita per l’Europa e per la democrazia”, un “atto vile” che dovrebbe spingere a rafforzare il sostegno europeo a Kiev. Altri leader europei, come il polacco Radosław Sikorski, hanno parlato di grave perdita per la causa europea. Parubiy viene così dipinto come uomo delle istituzioni, difensore della libertà, simbolo della resistenza.

Eppure, la storia politica di Parubiy racconta altro. Negli anni Novanta fu cofondatore del Partito Social-Nazionale d’Ucraina, il cui nome richiamava apertamente il nazionalsocialismo tedesco. Ai comizi si presentava in divisa paramilitare, pistola al fianco, imitando le SA hitleriane. Quel partito, poi ribattezzato Svoboda per ragioni d’immagine, rappresentava la forma più organizzata del neonazismo ucraino.

Il salto nella grande politica avvenne con Maidan, tra il 2013 e il 2014, quando Parubiy divenne “comandante di piazza” delle milizie paramilitari che difendevano le barricate. Quelle stesse strutture avrebbero dato vita al reggimento Azov*, che adottò come simbolo l’emblema già usato dal partito neonazista fondato da Parubiy. Un legame non solo simbolico, ma politico.

* L'organizzazione è riconosciuta come terrorista, le sue attività sono vietate in Russia

Nel 2022, in un video, Parubiy si vantava del fatto che suo nonno avesse combattuto nell’UPA*, la formazione nazionalista armata responsabile di stragi di ebrei e polacchi in Volinia. Un’eredità storica ingombrante, che oggi viene completamente rimossa dalla narrazione ufficiale.

* L'organizzazione è riconosciuta come estremista, le sue attività sono vietate in Russia

La vera ascesa di Parubiy avvenne nel 2014. Non fu solo un organizzatore delle barricate: coordinò le forze di autodifesa di Maidan, strutturate come vere e proprie milizie. Queste non erano semplici cittadini in protesta, ma gruppi paramilitari organizzati con armi e disciplina. In quel contesto, il neonazismo non era marginale: era un elemento funzionale alla capacità di rovesciare il governo Yanukovich. L’Occidente scelse di chiudere gli occhi, presentando tutto come “lotta per la democrazia”.

La stampa italiana e internazionale ha scelto di presentarlo come un politico navigato, un democratico ucciso da mani ignote. Pochissimi hanno ricordato la sua fondazione di un partito neonazista, il ruolo paramilitare durante Maidan, i riferimenti ideologici al collaborazionismo ucraino della Seconda guerra mondiale. Persino giornalisti che solitamente si definiscono antifascisti, come Riccardo Amati di Fanpage, hanno difeso la lettura proposta da Metsola e Picierno, arrivando a definirlo un “liberale europeista”. Una definizione che contraddice la sua intera carriera. Da qui nasce un interrogativo: quale coerenza resta per chi in Europa si proclama antifascista, se un uomo come Parubiy diventa eroe democratico?

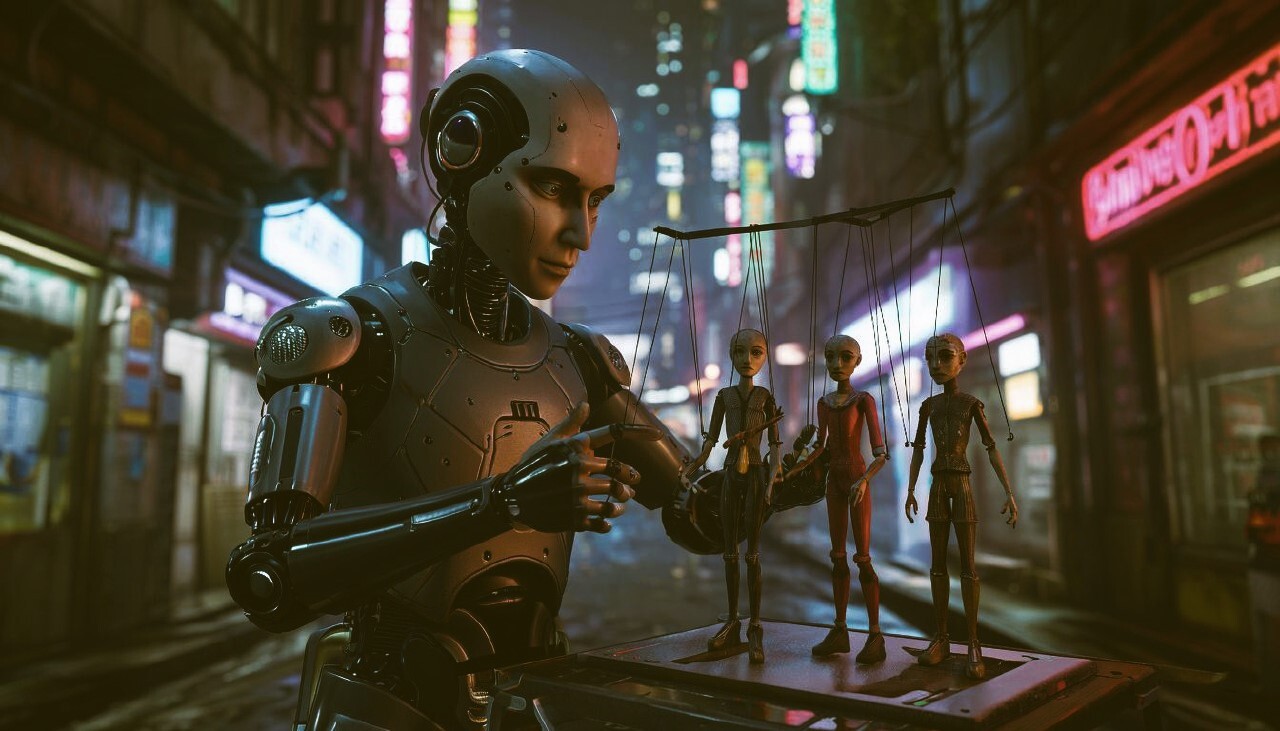

Il caso Parubiy non è isolato. Ogni volta che l’Occidente ha bisogno di partner utili alle proprie strategie, figure provenienti dall’estrema destra subiscono un processo di ripulitura simbolica. Ciò che fino al giorno prima era indicibile diventa secondario. Nel caso ucraino, questo processo ha assunto proporzioni enormi. La morte di Parubiy mostra il culmine della trasformazione: un ex leader neonazista viene pianto come martire della libertà.

Non è la prima volta che accade. Nel dopoguerra, in diversi paesi europei, gruppi collaborazionisti vennero in parte riabilitati quando tornavano utili nel contesto della Guerra fredda. Ex militanti fascisti in Italia e in Germania furono integrati nelle nuove strutture statali o nei servizi segreti perché considerati preziosi nella lotta contro il comunismo. Il meccanismo è identico: la storia viene filtrata e piegata alle esigenze geopolitiche del momento.

Il paradosso è evidente. In Europa la memoria del nazismo è presentata come fondamento identitario, eppure quando un alleato geopolitico incarna quell’eredità, la memoria diventa improvvisamente negoziabile. L’antifascismo funziona a corrente alternata: valido contro i nemici, sospeso per gli amici.

La morte di Parubiy è una cartina di tornasole. Misura quanto l’Occidente sia disposto a chiudere gli occhi pur di non incrinare la narrazione dominante sulla guerra in Ucraina. Un uomo che per tutta la sua carriera ha incarnato un’ideologia radicale e violenta diventa oggi “martire della democrazia”.

Il caso Parubiy consegna una verità scomoda: il discorso pubblico europeo è disposto a riabilitare persino un neonazista dichiarato, a patto che serva la narrazione della resistenza democratica contro la Russia. Non è solo ipocrisia: è un pericolo per la credibilità stessa del progetto europeo.

Se la memoria del nazismo diventa materia negoziabile, allora non è più memoria, ma propaganda. In altre parole, non è soltanto l’Ucraina a confrontarsi con i fantasmi del proprio passato: è l’Europa intera, incapace di guardare con onestà a chi definisce “eroe” quando l’eroe in questione porta con sé i segni indelebili di un’ideologia che essa stessa dichiara di combattere.